Несмотря на появление современных методов исследования и их внедрение в клиническую практику, диагностика туберкулеза легких все еще осуществляется с помощью рентгенологического обследования. На этапе скрининга чаще всего используется цифровая флюорография, иногда – рентгенография. Причина в том, что рентгенография немного более нагружает организм из-за высокой радиационной дозы. Рентгеновский снимок является информативным при туберкулезе, если поражены легкие и бронхиальные структуры, а также лимфоузлы (бронхоаденит). Для диагностики внелегочных форм применяются другие методы.

Рентген легких в диагностике ранних форм туберкулезного поражения

Туберкулез в детском возрасте не всегда сопровождается поражением легочной ткани, которое можно увидеть на рентгенограмме. Существуют различные формы этого заболевания, включая туберкулезную интоксикацию, поражение внутригрудных лимфатических узлов и первичный туберкулезный комплекс.

Первые две формы не вызывают изменений на рентгенограмме. Для определения клинических симптомов необходимо провести туберкулинодиагностику.

Туберкулезный комплекс включает в себя несколько компонентов, таких как инфильтрат различного размера и плотности в легочной ткани, измененный бронх, показывающий вовлечение железистых структур, и лимфангоит, который является своего рода "дорожкой" к корню легкого.

Течение этого процесса происходит поэтапно. При своевременном и адекватном лечении инфильтрат в конечном итоге замещается очагом Гона.

Необходимо проводить дифференциальную диагностику с пневмонией, специфической или неспецифической. В данном случае следует обратить внимание на рентгенологические признаки, такие как лимфангоит, связывающий патологически измененный корень легкого (это характерный компонент заболевания) с инфильтратом различной степени развития. Дополнительные методы диагностики включают общеклинические и микробиологические исследования.

Выявление диссеминированных форм

Диссеминация – это процесс распространения и отсева микобактериальной патологии из первоначальных очагов. Ниже перечислены признаки диссеминированного поражения легких:

- Поражение обеих легких.

- Вовлечение как минимум 2 сегментов легкого.

- Симптомы одышки (диспноэ).

- Нарушения вентиляции, которые являются рестриктивными.

Диссеминированный туберкулез можно достаточно четко увидеть на обычном рентгене. Это проявляется в виде очагов затемнения, диаметр которых не превышает 2 см. Количество этих очагов может быть разным, но они всегда поражают не менее 2 сегментов обоих легких.

Милиарный туберкулез характеризуется четкими контурами очагов. Однако важно помнить, что процесс может развиваться со временем. Вначале на рентгеновском снимке могут быть видны только размытые легочные рисунки и немного сниженная прозрачность полей. Однако через неделю появляются многочисленные очаги, размером с просяное зерно, которые заполняют практически весь рентгеновский снимок легких.

Подострая диссеминированная форма проявляется на рентгене в виде скопления "штампованных" однотипных затемнений примерно того же размера, что и при милиарном туберкулезе. Важной особенностью является их симметричность, которая отличает эту форму от других видов диссеминации. Характерное местоположение изменений – верхушки легких. При этой разновидности заболевания наблюдается смена рентгенологических симптомов: инфильтрация сменяется образованием каверн.

Рентгенография при хронической диссеминации показывает наличие многочисленных каверн во всех легочных полях, а также признаки давнего патологического процесса в легочной ткани. Наблюдается фиброз. Если обратить внимание на корни легких, то можно заметить, что они подтянуты. Возможно уменьшение размера легких, что свидетельствует о цирротической деформации.

Очаговые формы

Туберкулез легких может проявляться в виде образования очаговых темных пятен. Если лечение недостаточно эффективно или не проводится своевременно, эти очаги могут превратиться в инфильтративные изменения. В таких случаях обычно развивается лимфангоит и возникают реакции со стороны плевральной полости в виде плеврита.

Рентгенологи выделяют несколько разновидностей очагового туберкулезного поражения легких:

- облаковидный инфильтрат;

- бронхолобулярное поражение;

- округлый инфильтрат;

- перисциссурит – инфильтрат, затрагивающий междолевую плевру;

- казеозную пневмонию, которую рентгенологически практически невозможно отличить от крупозной пневмонии;

- лобит.

Плевральный выпот – это частое явление, которое часто обнаруживается при рентгенологическом обследовании. Часто именно плеврит становится причиной обращения за медицинской помощью, так как его симптомы достаточно явно проявляются. Когда в полости плевры накапливается достаточное количество жидкости, на рентгеновском снимке можно наблюдать следующие признаки:

- отсутствие видимости диафрагмальных синусов (они заполнены жидкостью);

- смещение структур средостения;

- темные пятна, расположенные в разных частях грудной клетки в зависимости от места процесса.

Округлые и кольцевидные тени

Туберкулома

Часто туберкуломе предшествуют очаговые формы туберкулеза или развитие его пневмонической формы. На рентгенограмме она выглядит как округлая тень, внутри которой может быть видно просветление, напоминающее полумесяц из-за распада легочной ткани. Суть этого состояния заключается в развитии капсулы вокруг очагов туберкулезного поражения легких.

Важной особенностью этой клинической и рентгенологической формы заболевания является четкость границ. Они появляются из-за развития перифокального воспаления.

Клиницисты и специалисты визуализирующих методик выделяют три формы:

- Прогрессирующая туберкулома.

- Стационарная форма.

- Регрессирующий вариант.

Особенно опасной с эпидемиологической точки зрения является кавернозная форма. В этом случае образуется полость с тонкими стенками, которая рано или поздно соединяется с бронхом и дренируется. Внутри полости находится разрушенная легочная ткань и возбудитель туберкулеза – микобактерия (палочка Коха). Пациент часто испытывает потребность кашлять, чтобы выделять возбудителя с мокротой в окружающую среду.

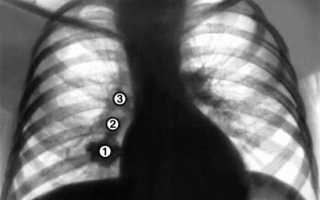

На рентгенограмме каверна выглядит как кольцевидная тень с тонкими стенками. Существует триада признаков туберкулезной каверны:

- кольцевидное затемнение;

- очаги отсева;

- пораженные лимфатические узлы.

Важно тщательно дифференцировать синдром кольцевидной тени от опухолей, паразитарных заболеваний и доброкачественных новообразований в тканях легких. Для этого рекомендуется провести томографическое исследование.

Диагностика фиброза и цирроза

Развитие хронического легочного заболевания нередко приводит к дыхательной недостаточности. В случае туберкулеза, морфологическим субстратом является фиброз, который со временем переходит в цирроз легочной ткани.

Фиброз возникает из-за замещения нормальных клеток (альвеолоцитов) соединительной тканью. В результате размеры легких сокращаются, что приводит к изменению архитектоники и расположения органов в грудной клетке.

Характерным признаком является подтягивание корня легких вверх, что приводит к его деформации. Средостение также смещается в сторону поражения. Крупные сосуды изменяют свой ход, становясь тонкими и вытянутыми в продольном направлении. Рентгенологи называют это явление “синдромом натянутой струны”.

Диагностика туберкулеза по рентгену, даже с учетом клинических признаков, не всегда позволяет поставить точный диагноз. Для этого требуется проведение дополнительных исследований, таких как диаскинтест, микробиологический анализ и определение лекарственной устойчивости. Однако рентгенография остается важным инструментом для определения первичной гипотезы и решения диагностических задач для врача.

Частые вопросы

Как рентгенография помогает в выявлении туберкулеза?

Рентгенография является одним из основных методов диагностики туберкулеза. Она позволяет визуализировать изменения в легких, которые характерны для этого заболевания. На рентгенограмме можно увидеть наличие специфических туберкулезных изменений, таких как туберкулезные очаги, каверны, инфильтраты и др.

Какие признаки туберкулеза можно обнаружить на рентгенограмме?

На рентгенограмме можно обнаружить следующие признаки туберкулеза: туберкулезные очаги (округлые или овальные тени), каверны (пустоты в легком), инфильтраты (плотные тени), увеличение лимфатических узлов, изменение формы и размеров легких, изменение структуры легочной ткани и др.

Какова эффективность рентгенографии в диагностике туберкулеза?

Рентгенография является достаточно эффективным методом диагностики туберкулеза, особенно в сочетании с другими методами исследования. Однако, следует учитывать, что рентгенография может не всегда позволить точно определить наличие или отсутствие туберкулеза, поэтому в некоторых случаях может потребоваться проведение дополнительных исследований, таких как микроскопия мокроты, бактериологическое исследование и др.

Полезные советы

СОВЕТ №1

Обратитесь к врачу и пройдите рентгенографию, если у вас есть подозрение на туберкулез. Рентгенография является одним из основных методов диагностики этого заболевания и позволяет выявить характерные изменения в легких.

СОВЕТ №2

Следите за своим здоровьем и обращайте внимание на симптомы, которые могут указывать на туберкулез, такие как продолжительный кашель, слабость, потеря веса, повышенная утомляемость. Если у вас есть подозрение на туберкулез, обратитесь к врачу и пройдите рентгенографию.

СОВЕТ №3

Помните, что рентгенография не является исключительным методом диагностики туберкулеза. В некоторых случаях может потребоваться проведение других дополнительных исследований, таких как микроскопия мокроты или молекулярно-генетические методы. Поэтому, если результаты рентгенографии неоднозначны, обязательно проконсультируйтесь с врачом и возможно пройдите дополнительные исследования.